De las muchas cosas que se han escrito sobre el tiempo, quizás la más tierna la escribió Cortázar. «Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con los dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo, los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer y el perfume del pan»[1]. Aunque sea inadmisible, concedamos que la idea de que el reloj («un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire»[2]) contiene y domina aquello que mide es hermosa. Es un asunto sobre el que no es difícil encontrar líneas amables; hasta el Diccionario nos procura –para nuestra sorpresa– una definición delicada: «Duración de las cosas sujetas a mudanza».

Que las cosas mudan parece una obviedad; que lo hagan para siempre, no tanto. Es bien conocido que algunas culturas consideraron que no existe la novedad, sino que todo se repite incesantemente. Aquí debemos hacer una precisión: para el hombre religioso primitivo, no todas las cosas existen de la misma manera. Lo que realmente es, es decir, lo que se vuelve a hacer continuamente, cuenta con el concurso de los dioses[3]. Se repite ese tiempo primordial en el que las cosas han sido creadas[4]: «Así hicieron los dioses; así hacen los hombres»[5]. Cuando decimos un nuevo comienzo «no se trata únicamente de la cesación efectiva de un cierto intervalo temporal y del principio de otro intervalo (como se imagina, por ejemplo, un hombre moderno), sino de la abolición del pasado y del tiempo transcurrido. […] “Hay que renovar todo lo que el tiempo ha desgastado”»[6].

Hay reformulaciones más exageradas de esta compresión del mundo. Nietzsche, en sus intentos de desbaratar la metafísica, especula con la idea de que cada uno de nuestros actos, «todo dolor y todo placer, y todo pensamiento y suspiro, y todo lo indeciblemente pequeño y grande»[7] de la vida volviese a nosotros. «Todo en el mismo orden y secuencia»[8]. Nietzsche no pensaba que esto, efectivamente, sucediese así[9], al contrario que Euforbo –el heresiarca que adoraba a la Rueda– al que Borges le hace decir antes de morir: «Esto ha ocurrido y volverá a ocurrir. No encendéis una pira, encendéis un laberinto de fuego. Si aquí se unieran todas las hogueras que he sido, no cabrían en la tierra y quedarían ciegos los ángeles. Esto lo dije muchas veces»[10].

Nos seduce la noción de un tiempo recursivo y circular, aunque no nos convenza. Nuestros ejes de coordenadas no se parecen al uróboro, sino que gozan de una admirable rectitud (a esto le debemos ocurrencias tan irritantes como la de progreso, que solo tiene sentido en un mundo que avanza inexorablemente). No tenemos dioses que bajen continuamente a rehacer el mundo, sino uno que lo hizo todo de una sola vez y que solo regresará para bajar la persiana. Los textos sagrados son claros: «En el principio creó Dios el cielo y la tierra»[11] y un inicio presupone un final. Aristóteles había afirmado la eternidad del mundo y esto trajo de cabeza a los doctores de la Iglesia. Santo Tomás[12] nos dice que la creación y la eternidad no son incompatibles, porque Dios puede, en definitiva, crear fuera del tiempo. Hay que aplaudir la cabriola. San Buenaventura[13] replica que afirmar la eternidad del mundo obliga a aceptar que a lo infinito se le pueden añadir cosas, y que esto es absurdo. «Por ejemplo, habría habido ya un número infinito de revoluciones solares, y sin embargo cada día se añade una nueva revolución»[14]. Es singular cómo, pese a todas estas disputas teológicas, el cristianismo sigue sirviéndose de episodios circulares que pondrían de los nervios a algunos santos doctores.

La Semana Santa, sin ir más lejos, consiste (al menos, como se celebra en el sur) en la abolición del tiempo profano (que cuenta por acumulación) y en la instauración de un periodo que es, en esencia, siempre el mismo. Prueba de ello es la pervivencia costumbres muy antiguas, que se reproducen con una exactitud pasmosa generación tras generación, como si los ritos, los usos y costumbres usasen a sus oficiantes para pervivir: las mismas saetas cantadas en las mismas esquinas, los descendientes que ocupan el lugar idéntico de sus antecesores. «Aquí me traía mi abuela a ver a la Virgen», etcétera. Remedamos los mismos gestos, como dando crédito a esa idea borgiana de que un hombre es todos los hombres. Conviene recordar que en las fiestas de las religiones primitivas era necesario que participase toda la comunidad, porque ese tiempo original que volvía a ser tiene pretensiones totalizadoras: nadie puede quedarse fuera, perpetuando el tiempo profano, ajeno a los hechos colosales que van a producirse. A la luz de esto se comprende la afición que tienen los herejes, descreídos e impíos andaluces por la cosa cofrade: el rito los necesita igual que a los beatos. Ignoro si insinuar querencia católica por el tiempo circular puede suscitar las sospechas de los censores eclesiásticos. Usaré como escudo una cita del Apocalipsis: «Mira, hago nuevas todas las cosas»[15].

Pero volvamos al principio. El auge del reloj, como el de los autómatas, se lo debemos la modernidad: el ingenio intentando dominar a las fuerzas de la naturaleza; el triunfo de la mecánica y el cálculo. Medir el cambio es un modo de controlarlo: de adelantarse y de utilizarlo. Generaciones de relojeros apretando tornillos en busca de una piedra filosofal: la precisión. Finalmente resultó que no era cosa de resortes, sino que la exactitud (más o menos) se escondía en un átomo de cesio, que se descompone de un modo que los relojes atómicos son capaces de aprovechar. El reloj de muñeca, ese del que hablaba Cortázar, es adecuadamente redondo. Entiendo que es por la funcionalidad del diseño, pero no me resisto a señalarlo. Mientras que el almanaque adelgaza cada día, como si quisiera dejar claro que avanza sin retroceder, las manecillas giran y giran sobre sí mismas. ¿Cómo pudo habernos pasado desapercibido este sutil acto de rebeldía?

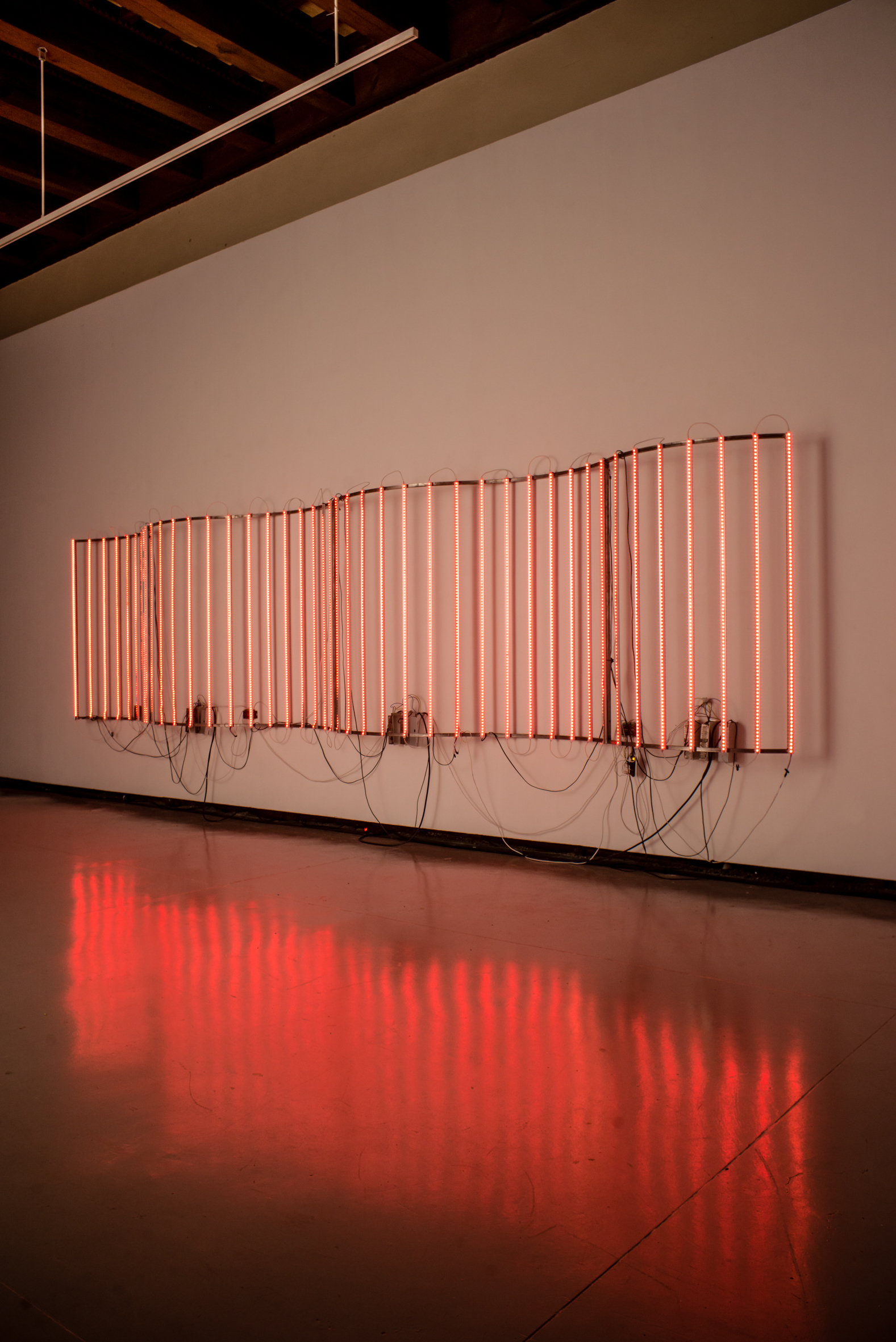

Publicado originalmente publicado en «Continue Forever»,

catálogo de la exposición homónima de Cachito Vallés en Iniciarte, Junta de Andalucía

ISBN 978-84-9959-353-1

julio de 2020

[1] Julio Cortázar, «Instrucciones para dar cuerda al reloj», Historias de cronopios y de famas, Madrid: Punto de lectura, 2010, p. 27.

[2] Julio Cortázar, «Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj», op. cit., p. 26.

[3] Estos hechos se relatan en los mitos, que, como explica Eliade: «El mito habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha manifestado plenamente». Mircea Eliade, Mito y realidad, Barcelona: Editorial Labor, 1991, p. 6.

[4] Cfr. Mircea Eliade, ibídem.

[5] Taittiriya Brâhmana, 1, 5, 9, 4, cit. en Mircea Elide, op. cit.

[6] Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, Barcelona: Paidós, 1998, p. 60.

[7] Frederic Nietzsche, La Gaya Ciencia, Madrid: Edaf, 2002, pp. 330-331.

[8] Ibídem.

[9] Por aclarar resumidamente este asunto, en el contexto de la crítica a la metafísica, Nietzsche propone, en la tarea de asumir el nihilismo, tomar lo que ocurre aquí y ahora como si fuera a repetirse una y otra vez.

[10] Jorge Luis Borges, «Los teólogos», El Aleph, Barcelona: Destino, 2004, pp. 53-54.

[11] Gn 1,1.

[12] El doctor angélico.

[13] El doctor seráfico.

[14] Cfr. Frederick Copleston, Historia de la filosofía, tomo II, De San Agustín a Escoto, Barcelona: Ariel, 1978, pp. 218-221.

[15] Ap 21, 5.