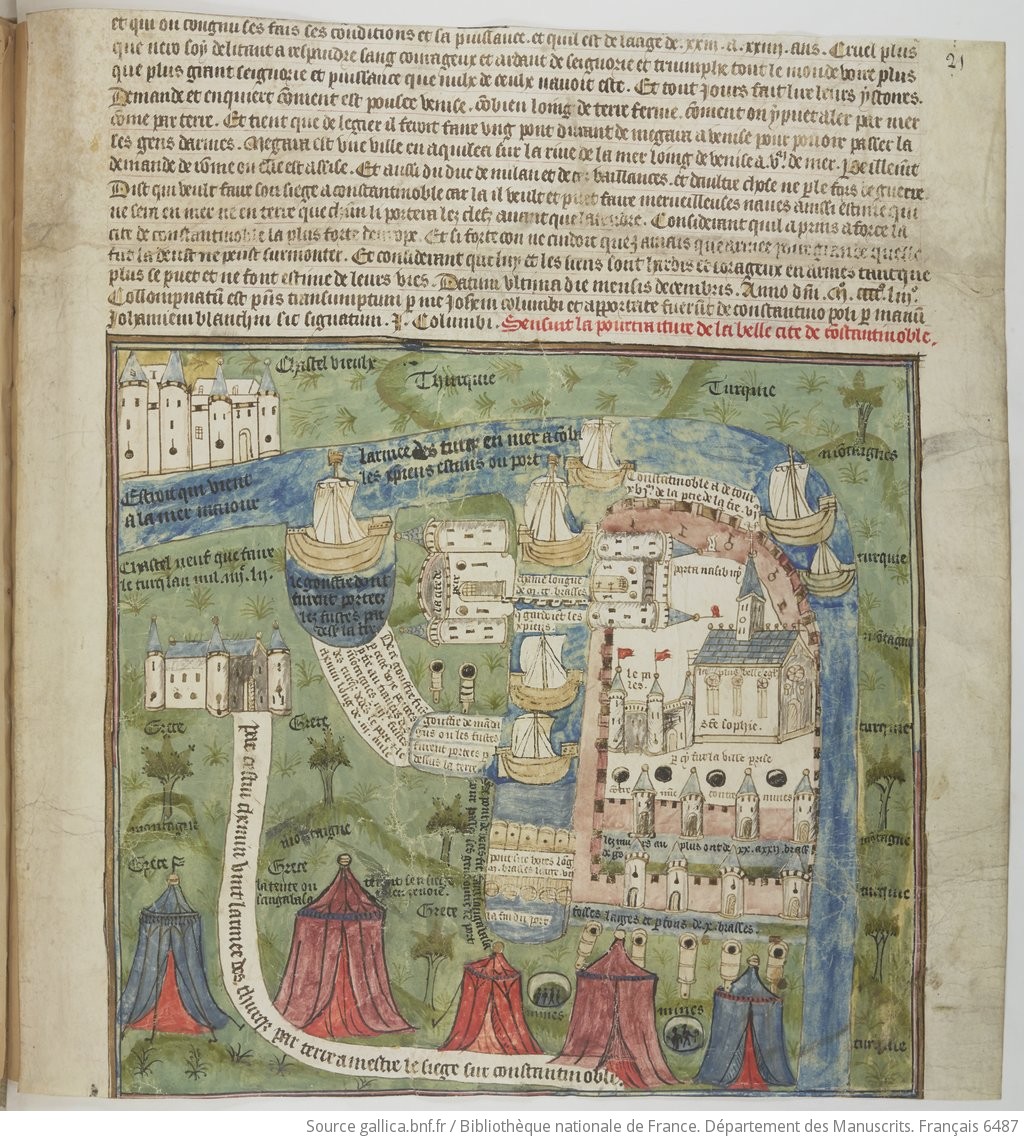

Las miniaturas tienen mala fama. Recuerden, por ejemplo, aquella maledicencia con la que los filósofos modernos se burlaban de sus predecesores: mientras los otomanos ganaban Constantinopla, los teólogos bizantinos se entretenían censando a los ángeles de un alfiler. La anécdota –ya lo siento– es apócrifa, pero el reproche es verdadero: habiendo asuntos importantes, ¿por qué entretenerse en pequeñeces?

La pulla es especialmente injusta: bien es sabido que todos los eruditos del mundo no tendrían nada que hacer contra una sola de las bombardas del sultán Mehmet. Malo es que las formidables murallas construidas por Teodosio estuviesen indefensas y agrietadas; peor, que la guarnición hubiese tenido que soportar a un batallón de escolásticos como refuerzo. El desprestigio de lo pequeño sobrevive por los siglos. Un tal Anders Österling, poeta sueco y jurado del Nobel, anotó en su cuaderno que la obra de Borges era «demasiado exclusiva o artificial en su ingenioso arte en miniatura». Imagino que los candidatos apoyados por Österling practicarían una literatura natural, en escala 1:1.

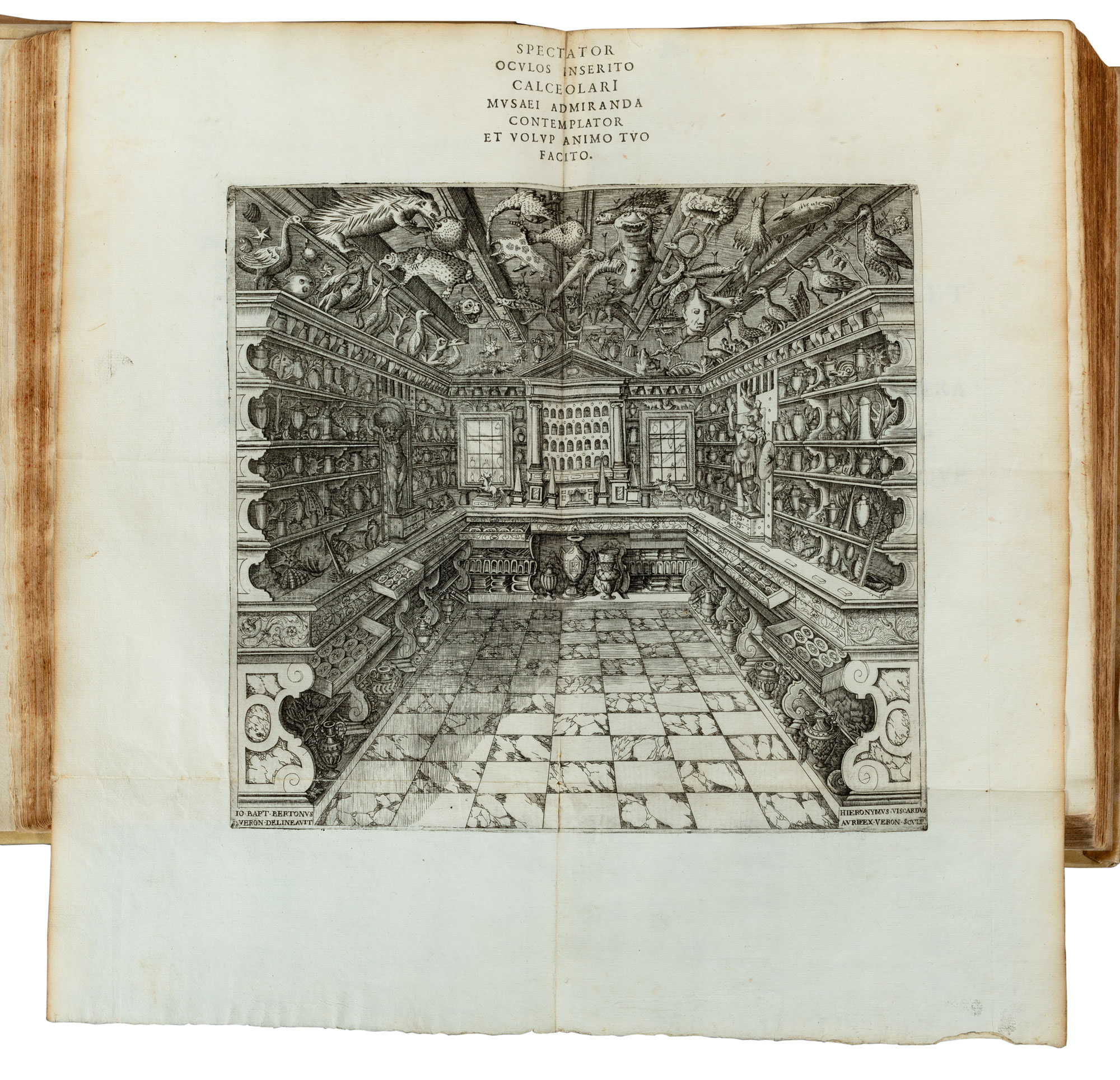

Entiendo a los detractores de lo mínimo, gente a la que le inquieta que el esfuerzo dedicado a una estampita no se haya aprovechado en algún retrato ecuestre. No luce, se les oye murmurar. Qué desperdicio. Seguro que con un poco (más) de tiempo, podríamos armar una historia del arte azuzada por la tensión dialéctica entre el gran formato y la miniatura. Acá, las pinturas de batalla; allá, los guardapelos. La escena, así pensada, quedaría simpática: de un lado, las holgadas galerías de los grandes museos; del otro, un espectador encorvado sobre alguna nimiedad. En la genealogía de esta admirable disputa afloraría, sin duda, algún episodio paradigmático. Por ejemplo, el curioso caso de los gabinetes de maravillas, en los que el prestigio y la fama se reparte entre los colosales y los escuetos. En la primera categoría aparecería el museo que Athanasius Kircher armó en el Colegio Romano, el que montó Francesco Calceolari en Verona o la incomparable colección de Rodolfo II, quien, con las comodidades que da el trono del Sacro Imperio, logró reconvertir el castillo praguense de Hradčany en un amigable hogar para piedras preciosas, sextantes, telescopios, bezoares, relojes, libros de astronomía, instrumentos musicales y rompecabezas.

En la segunda, los armarios holandeses (dutch cabinet), unos muebles que, atesorando cacharrería estrambótica y rarezas de toda clase, elevaban el prestigio de las casas burguesas. Más allá de los casos consolatorios (no pudiendo disponer de las suntuosas instalaciones del káiser, valga una cómoda), conocemos ejemplares en los que la reducción del exhibidor conllevó esfuerzos más costosos que los de llenar una sala con cajoneras y estantes. Philipp Hainhofer, de profesión comerciante y de pasión coleccionista, obsequió con uno de esos aparadores a Felipe II, duque de Pomerania. En los Museos Estatales de Berlín se conserva un cuadrito que retrata la solemne entrega: los duques sentados, el armario sobre una mesa engalanada con un mantel rojo y, rodeándolo, la treintena de artífices (numerados) que participaron en su construcción, entre los que se incluye, Anton Mozart, autor del cuadro. Entre las muchas maravillas custodiadas en el artefacto –y además de las consabidas gemas– figuraba un autómata capaz de tocar música en un virginal (un instrumento de la familia del clavecín), una selección de antídotos y afrodisíacos y un coco de las Seychelles (probablemente, el objeto más caro de la colección) capaz de contener un litro de vino.

Aunque con facturas menos preciosa, los armarios domésticos fueron tan indispensables para el ajuar de los neerlandeses acomodados que llegaron a incluirse en los pertrechos de las casas de muñecas. El ripio merece enunciarse: una casa que contiene una mansión de juguete, en la que se guarda un mueblecito donde se agolpan –ajustados a escala– los prodigios del mundo. Sirva esta golosina para ilustrar los triunfos que puede alcanzar la noble artimaña de la reducción. No crean que exagero: Rodolfo II tuvo en nómina a Aegidius Sadeler II, el «fénix del grabado», para que reprodujese su colección de pintura y los dibujos de Durero. La formidable pinacoteca del archiduque Leopoldo Guillermo solo subsiste –reunida– en esa pinturita que hizo Teniers el Joven (óleo sobre metal: lienzos extraordinarios reproducidos sobre cobre, otra cabriola) y de la fastuosa wunderkammer de Calceolari solo queda el grabado de Bertoni y Viscardi. Sobre los tiburones disecados, el puercoespín, la tortuga decapitada, las caracolas, el cuerno del narval y esa extraña fruta con rostro humano, sus autores colocaron, en versalitas latinas, una invitación al espectador: «Introduce tu mirada, admira las maravillas y deleita tu ánimo». La habitación, en la que una vez entraban las gentes, ahora se recorre con lupa.

fragmento de Un pequeño triunfo, originalmente publicado en el catálogo de Grabados de Domingo, exposición de José Antonio Suárez Londoño en la galería Gabinete de Dibujos.